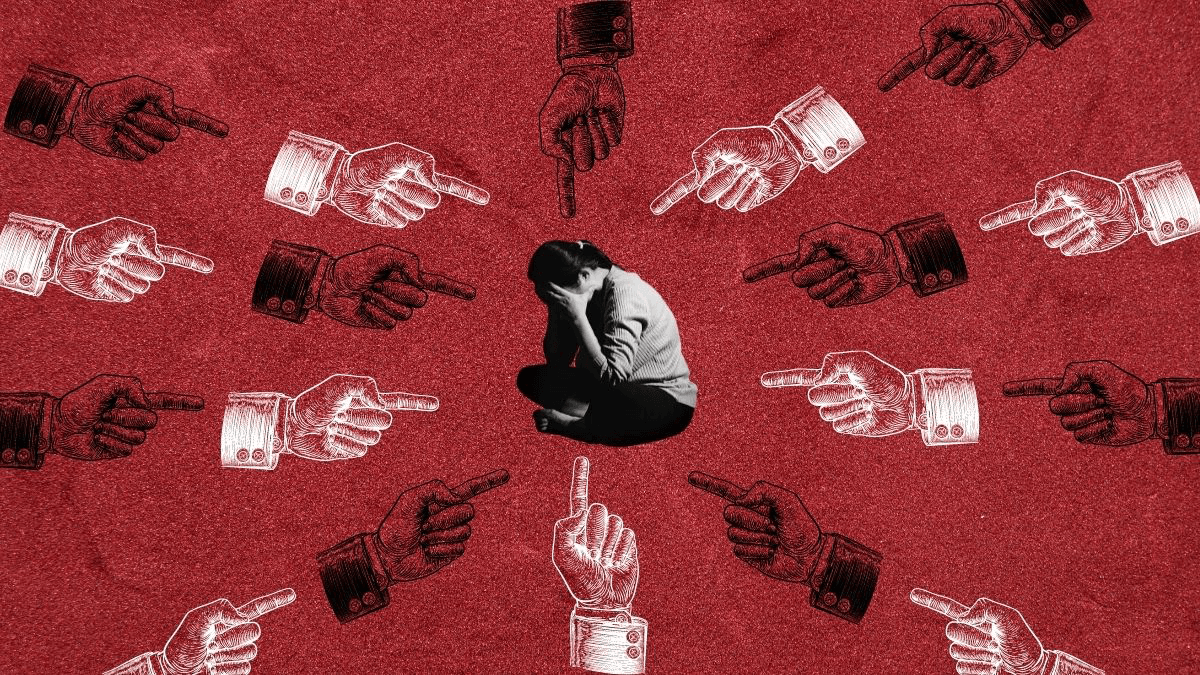

3 avril : Journée internationale contre le blâme imputé aux victimes

Céline Arétin, responsable des sujets culturels, féminins et relatifs à l'écologie, 3 avril 2025

Formes courantes de blâme imputé aux victimes

Dans les cas d'agressions sexuelles, les victimes sont parfois accusées d'avoir provoqué l'agresseur en raison de leur tenue vestimentaire, de leur comportement ou de leur consommation d'alcool. Une étude de l'Observatoire national des violences faites aux femmes a montré que 20 % des Français estiment qu'une femme portant une jupe courte est en partie responsable d'une agression. En matière de harcèlement scolaire, les victimes sont parfois blâmées pour leur prétendue faiblesse ou leur manque de sociabilité. Dans les violences conjugales, certains reprochent aux victimes de ne pas avoir quitté leur partenaire plus tôt, ignorant les mécanismes psychologiques et les pressions sociales qui rendent cette décision complexe.

Les conséquences psychologiques du blâme sur les victimes

Le blâme imputé aux victimes aggrave les traumatismes en renforçant le sentiment de culpabilité et de honte. Les victimes peuvent développer des troubles anxieux, de la dépression ou du stress post-traumatique. Ce phénomène freine également la recherche d'aide : selon une enquête menée en 2019 par l'association britannique Rape Crisis, près de 60 % des victimes ayant ressenti des jugements négatifs à leur égard ont renoncé à signaler leur agression. Le blâme peut aussi isoler les victimes socialement, en créant un climat de défiance et de rejet de leur témoignage.

Cadre légal et droits des victimes face au blâme

En France, la loi du 9 juillet 2010 a renforcé les droits des victimes de violences en intégrant des mesures pour prévenir les pressions psychologiques et les tentatives de culpabilisation. La loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes a également introduit des sanctions contre les discours et comportements incitant à minimiser la responsabilité des agresseurs. En matière judiciaire, les magistrats sont formés à mieux identifier les stratégies de dévalorisation des victimes, notamment lors des procès pour violences sexuelles. À l'international, la Convention d'Istanbul adoptée en 2011 par le Conseil de l'Europe impose aux États signataires de prendre des mesures pour protéger les victimes contre le blâme et les préjugés sociaux. Des campagnes de sensibilisation comme "#MeToo" ou "#BalanceTonPorc" ont aussi contribué à dénoncer ces pratiques, incitant les institutions à adopter des politiques plus fermes pour soutenir les victimes et condamner le blâme injuste.