14 avril : fête de Saint Maxime III de Jérusalem

Céline Arétin, responsable des sujets culturels, féminins et relatifs à l'écologie, 14 avril 2025

Qui était Saint Maxime ?

Saint Maxime de Jérusalem, également connu sous le nom de Maxime III, fut évêque de Jérusalem de 333 à 348. Il succéda à Saint Macaire Ier, dont il avait été le coadjuteur, et ordonna prêtre Saint Cyrille de Jérusalem en 345. Avant son épiscopat, il fut victime des persécutions sous Maximin II Daïa : condamné aux travaux forcés dans les mines pour avoir confessé la divinité du Christ, il eut un œil crevé et un pied brûlé, à l’instar de l’évêque Paphnuce. Libéré sous le règne de Constantin Ier, il aurait, selon Rufin d’Aquilée, été affermi dans la foi orthodoxe par Paphnuce lui-même. Une fois évêque, Maxime s’employa à renforcer l’autorité ecclésiastique de Jérusalem, à soutenir les pèlerinages vers les lieux saints et à organiser la catéchèse des néophytes. Il prit position en faveur du concile de Nicée (325), défendant la consubstantialité du Fils avec le Père face aux thèses ariennes et soutint activement Saint Athanase d’Alexandrie contre les pressions des évêques pro-ariens. Il fut déposé en 348, probablement sous l’influence de l’évêque Acace de Césarée, favorable à l’arianisme, mais fut rétabli peu après et mourut vers 350.

Reconnaissance officielle de Saint Maxime

Saint Maxime apparaît dans plusieurs martyrologes, notamment le Martyrologe romain, où sa fête est fixée au 14 avril, et dans le Synaxaire de Constantinople, qui le commémore le 5 mai. Il est également cité dans les Acta Sanctorum, une compilation hagiographique initiée par les Bollandistes au XVIIe siècle, qui conserve plusieurs récits sur sa vie, ses prises de position contre l’arianisme et son influence dans l’Église de Jérusalem.

Saint Maxime dans l'art et la littérature

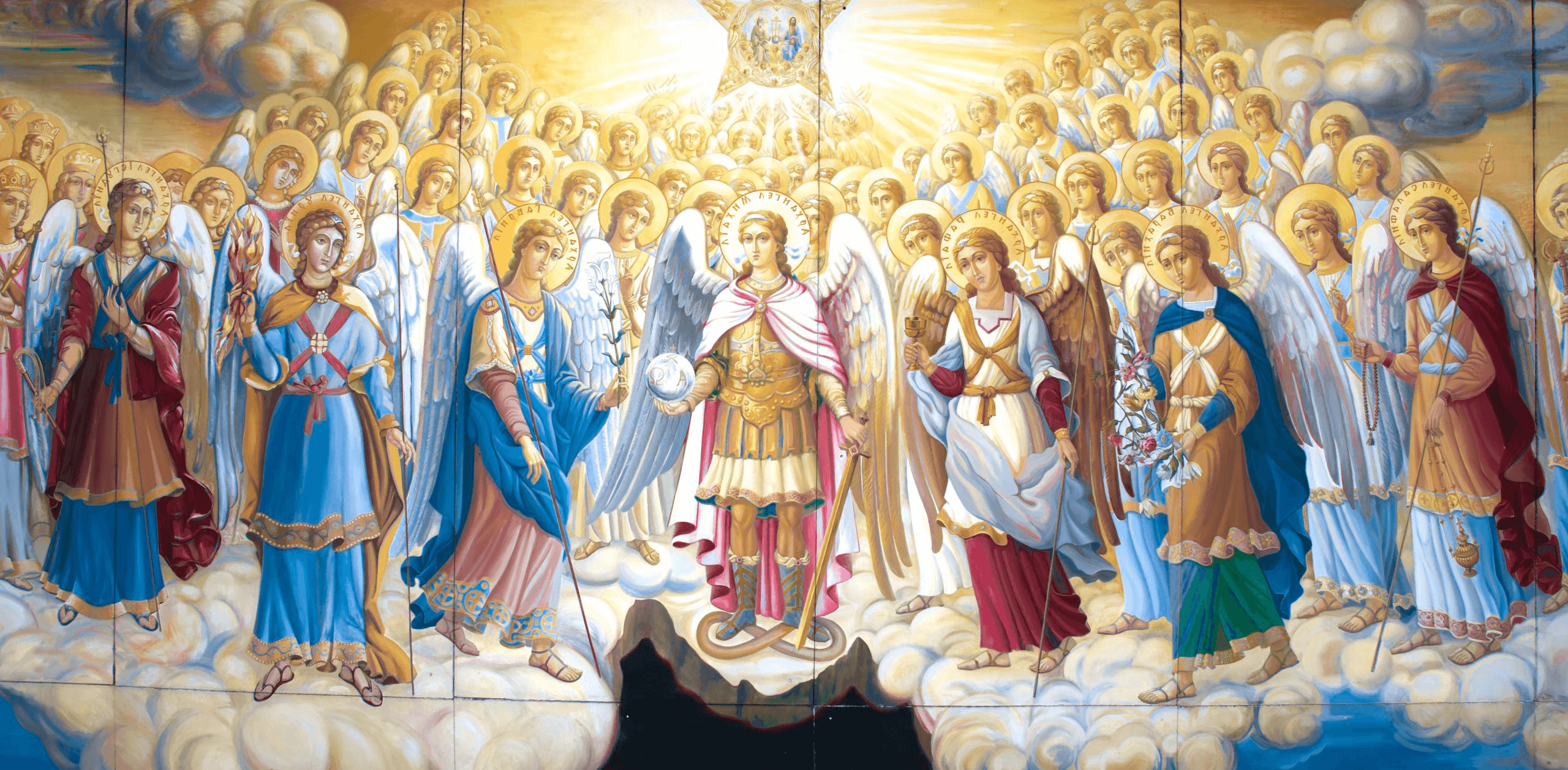

On trouve Saint Maxime représenté sur une fresque du monastère d’Hilandar, au Mont Athos, datée du XIIIe siècle, vêtu en évêque, tenant un rouleau symbolisant l'enseignement dogmatique. Une icône peinte au XVe siècle, conservée au monastère de la Sainte-Croix à Jérusalem, le montre aux côtés de saints comme Cyrille de Jérusalem et Sophrone. En littérature, Saint Maxime figure dans plusieurs collections hagiographiques grecques, notamment le Synaxaire de Constantinople, où sa vie est racontée avec des détails sur ses luttes contre les Ariens. Il est également cité dans la Chronique de Théophane le Confesseur, qui rapporte brièvement ses conflits ecclésiastiques.